2020年10月30日 (金)

2020年10月 9日 (金)

2020年10月 6日 (火)

2020年9月18日 (金)

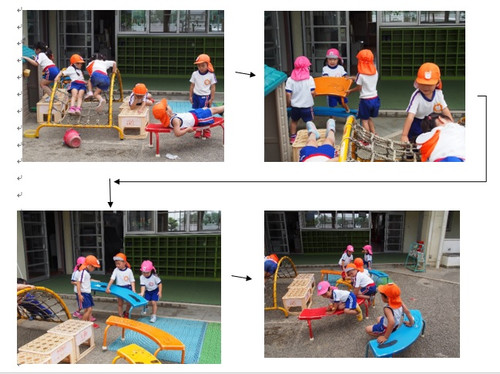

運動会練習

毎日運動会の練習で、歓声が上がっています。今年は保護者の

参観や親子競技はありませんが、幼稚園の中だけで運動会をします。前向きにいつもの年よりもっとがんばる運動会になるよう取り組んでいます。

夢中になって取り組むことで子供たちの力は飛躍的に伸びます。心が体を後押しします。そしてみんなで一緒に頑張ることで、一人では発揮できない力を発揮します。これを繰り返しながら大きく成長してほしいと願い子供たちだけの運動会を計画しなおしました。

保護者の皆様には、後日DVDを作成しますので、お子様の頑張っていた姿を一緒にご覧になって、楽しんでいただければと思います。

あとから伸びる子(その2)

私は中学校で数学の教師をしていました。今、非認知能力の大切さについて考える中で、数学の学力に関してその通りだなと思うことが多くあります。今回はこのことについて書きたいと思います。

「わかる」「できる」ということだけを考えてみると、わかる子、できる子はすいすいと問題を解決して正しい答えを出します。これは「認知能力」が高いということになります。わからない、できないけれど何とかそれを解決しようと頑張る子もいます。この場合、認知能力は低いが非認知能力は高いということになります。

認知能力が高い子供に、より難しい問題を出します。この時、自分でできないと思うとすぐ諦めてしまう子供がいます。この子供は認知能力が高いが非認知能力は低いということになります。このタイプをAタイプとします。逆に認知能力は低いが諦めずに頑張る子供をBタイプとします。

AタイプとBタイプを比べてみたいと思います。Aタイプの子供はできる問題はよくやるが、できない問題になるとすぐにあきらめてしまいます。実際できてしまうことが多いのでできないということに向き合う訓練ができていない傾向があります。このタイプの子供はだんだん数学が苦手になってきます。

Bタイプの子供は自分でできない問題があると、粘り強く挑戦しようという気持ちがあり、それが大切という価値観があるので、別の角度から考えたり、進んで教わりに行ったりします。時間もかけているのでわかったときにはほとんど問題も覚えています。わかったときの喜びも大きいものがあります。

Bタイプの子供は最初のころは、Aタイプの子供に認知能力としては劣りますが、だんだん時間がたつにつれて認知能力でもAタイプを追い越していきます。これが後から伸びる子の特徴かと思います。

目指すところは認知能力が高く、非認知能力も高いという子供ですが、仮に認知能力が低くても非認知能力を高める指導をしっかり行っていくことで認知能力も高まっていきます。

非認知能力が高いと後から伸びていく子供になるということを一例をあげて書きました。今は「諦めずに頑張り続ける力」という非認知能力を取り上げましたが、様々な非認知能力があります。それらが、学習や社会生活を営む上で大切なことになってきます。いずれにしても人生の大きな基盤となる力ですので、神川幼稚園ではこの力を高めて小学校に送り出したいと考えています。

2020年9月15日 (火)

2020年8月28日 (金)

2020年8月27日 (木)

ある日の状況

A君が長椅子をベッドにして横たわっていました。「ベッドで横になれていいね。」という言葉に反応して、B君が別の長椅子を出そうとしました。長椅子の足が絡まってなかなか動きません。それを見て3歳の2人が進んで手伝い椅子を運びました。「できた~、もう一つ運ぼう」と自分たちの力で運べるとわかったらもう一つ運びました。自信がついたのです。椅子を運べた達成感を座ってみることで実感していました。この一連の動きの中で園児がどんな気持ちで動いているのか、どんな力の芽生えが見えるのか私たち教師は、しっかり見つめることが大切だと思っています。そして園児への声かけ、活動の評価、さらに遊びが深められるような環境の変更を工夫していきたいと思っています。

2020年7月28日 (火)

2020年7月22日 (水)

みずでっぽうであそんだよ

納涼祭ごっこのプレゼントの水鉄砲で遊びました。手作りの的に水を当てたり、走っている先生を追いかけて背中の的に当てたり夢中になって遊びました。夢中になって遊ぶ中で子供たちは、小学校や中学校で学ぶ内容の基礎となる直接体験をしています。

例えば水が飛ぶためには手によって「エネルギー」を加える必要があるとか、水が飛ぶためには加えられたエネルギーにより水が出る穴以外密閉されている中で「圧力」が発生し、発射された水が「重力」によって「放物線」を描くなど多くの基礎体験をしているのです。

また、的に当てるために、水鉄砲の角度や強さなど調整力の基盤となる経験をしています。

幼稚園ではこういうことを意識して、多くの体験を積ませることで小学校、中学校の学びにつなげていきたいと思います。

たり、手洗い促進パフォーマンスとして手洗い体操をしました。また、カンナさんとレオの楽しいやりとりをみたり、レオのかっこいいバック転に感動したりして楽しい時間を過ごすことができました。そして最後にはレオから素敵なプレゼントをいただきました。子供たちにとって思い出に残る体験でした。

たり、手洗い促進パフォーマンスとして手洗い体操をしました。また、カンナさんとレオの楽しいやりとりをみたり、レオのかっこいいバック転に感動したりして楽しい時間を過ごすことができました。そして最後にはレオから素敵なプレゼントをいただきました。子供たちにとって思い出に残る体験でした。